10月30日から11月3日まで晴れの暖かい日が続きました。気流の状態は夏のように安定していませんが、衝に近い木星を撮影できました。視直径49秒ほどの大きな木星が見られます。大気の状態によっては、位相の揃った光束のスケールは20cm程度で小口径のほうが良く見える場合もあると言われています。望遠鏡の絞りはΦ45cm(偏心なし)、Φ32cm(偏心なし)の絞りも作ってみましたがΦ25cm偏心絞りのほうがシャープでした。11月3日には少しでも明るくしたく、Φ30cm偏心絞りを作ってみました。こちらはΦ25cmより少し明るく良い感じです。

Jupiter 2023-10-30-1502_2 (UT) Seeing: 6/10 Trans:4/5 CMⅠ 20.0° CM II 191.5° CM III 228.2°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 26.1 ms, 60sec x5, 50% frames stack (derotation 5 images)

Jupiter 2023-10-31-1455_8 (UT) Seeing: 6/10 Trans:4/5 CMⅠ 174.1° CM II 338.0° CM III 15.0°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 26.1 ms, 60sec x4, 50% frames stack (derotation 4 images)

Jupiter 2023-10-31-1607_7 (UT) Seeing: 6/10 Trans:4/5 CMⅠ 218.0° CM II 21.5° CM III 58.5°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 26.1 ms, 60sec x5, 50% frames stack (derotation 5 images)

Jupiter 2023-11-01-1311_5 (UT) Seeing: 6/10 Trans:4/5 CMⅠ 268.6° CM II 65.4° CM III 102.6°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 26.1 ms, 60sec x4, 50% frames stack (derotation 4 images)

Saturn 2023-11-02-1151_4 (UT) Seeing: 6/10 Trans:3/5 CM I 149.4° CM II 345.1° CM III 219.0°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC ADC (with Baader UV/ IR cut filter) 30.8ms, 60sec x4, 50%frames stack (derotation 4 images)

Jupiter 2023-11-02-1322_9 (UT) Seeing: 6/10 Trans: 3/5 CMⅠ 73.6° CM II 222.7° CM III 260.2°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ250mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 26.1 ms, 60sec x4, 50% frames stack (derotation 4 images)

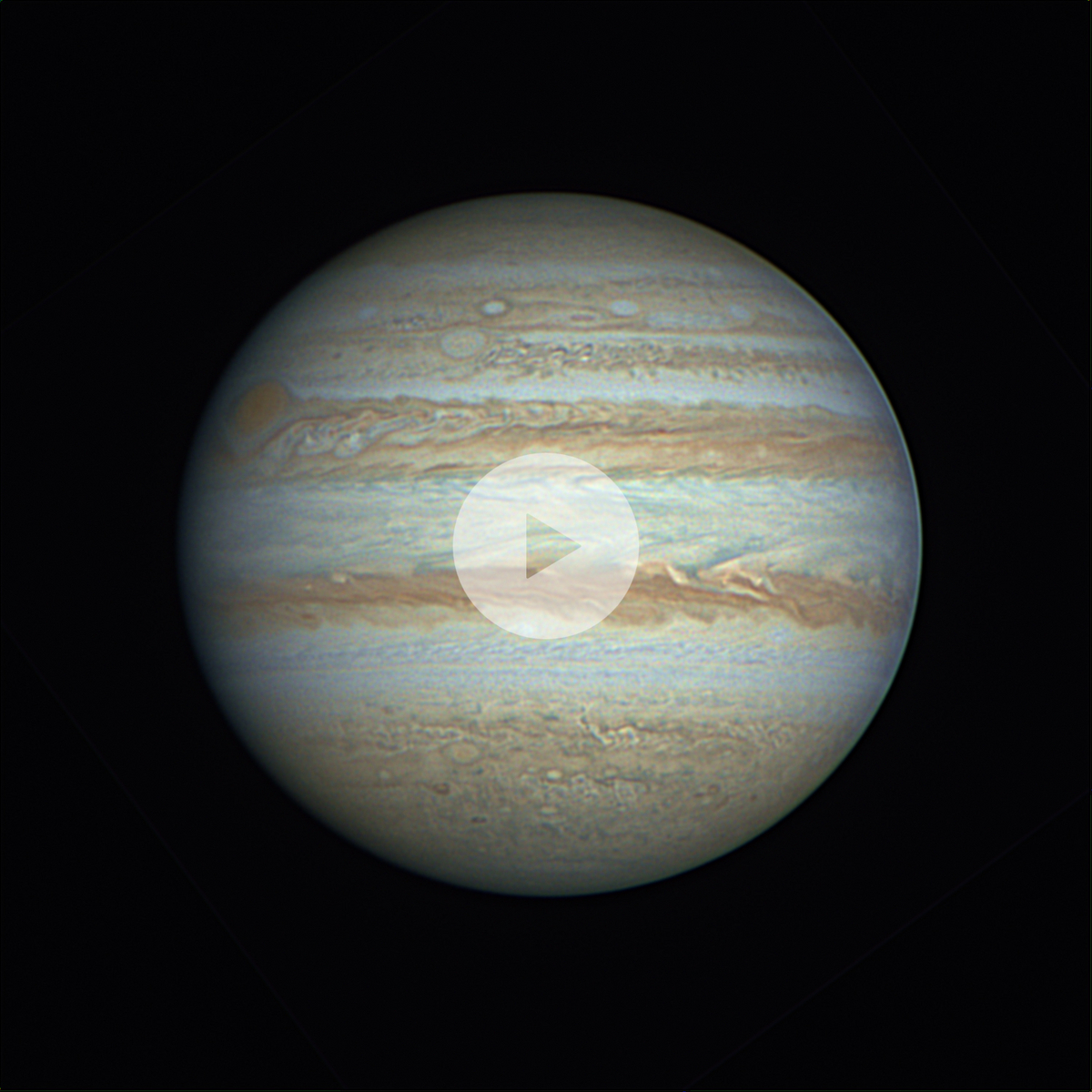

Jupiter 2023-11-03-1404_5 (UT) Seeing: 6/10 Trans: 3/5 CMⅠ 257.0° CM II 38.3° CM III 76.0°

24” (610mm) f4 Newtonian (Dobsonian) with off axis aperture mask (Φ300mm) 5x Powermate ZWO ASI585MC (with Baader UV/ IR cut filter, ADC) 21.3 ms, 60sec x3, 50% frames stack (derotation 3 images)

この日一番シャープに撮れた画像、衛星ガニメデとその影が木星面を経過しています。Φ30cm偏心絞りを使っています。

Φ30cm偏心絞りは画材屋で求めた黒い紙を切り抜いて作りました。

副鏡の一部とスパイダーは絞りにかかっています。

経過の様子を以下のgif画像にまとめました。初めは気流は良くありませんでした。